Cosa si intende per doppia transizione?

La doppia transizione è un concetto che unisce in unico fenomeno la transizione digitale e la transizione ecologica. Si parla spesso di doppia transizione o di transizioni gemelle o Twin Transition per rappresentare due processi di cambiamento complementari e interconnessi, che hanno l’obiettivo di costruire un futuro più sostenibile e innovativo per l’economia globale, le imprese e la società.

Cosa si intende per transizione ecologica?

La transizione ecologica riguarda il passaggio verso un modello economico e produttivo che riduce l’impatto sull’ambiente, riducendo le emissioni di gas serra, ottimizzando l’uso delle risorse naturali e promuovendo l’uso di energie rinnovabili. La sostenibilità è il principio centrale di questa transizione, con l’obiettivo di limitare i danni del cambiamento climatico, tutelare la biodiversità e creare un ambiente sostenibile.

Cosa significa transizione digitale?

La transizione digitale si riferisce alla trasformazione delle strutture sociali, economiche e industriali tramite l’adozione di tecnologie digitali avanzate. Questo processo include l’automazione, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la blockchain, il cloud computing e altre tecnologie emergenti, che stanno modificando il modo in cui le imprese operano.

Come si arriva alla doppia transizione?

Con la doppia transizione questi due processi vanno di pari passo, influenzandosi reciprocamente. La digitalizzazione aiuta la transizione ecologica ad essere più efficace e veloce. La transizione ecologica crea nuove opportunità per lo sviluppo digitale. Solo per fare un esempio l’adozione di energie rinnovabili come il solare o l’eolico, per esempio, dipende dalla capacità di gestire e distribuire energia in modo efficiente attraverso reti intelligenti e soluzioni basate sul cloud.

Quali sono i fattori chiave che abilitano la doppia transizione?

Una delle principali difficoltà nel realizzare la doppia transizione riguarda il disallineamento tra la velocità e la portata di ciascun processo. Mentre la transizione digitale si muove velocemente grazie alle tante innovazioni tecnologiche la transizione ecologica richiede invece tempi più lunghi e investimenti importanti in infrastrutture e cambiamenti nei comportamenti a livello globale. Nello stesso tempo poi bisogna considerare che anche la digitalizzazione comporta un impatto ambientale in termini di domanda di energia per i data center e di risorse necessarie per la produzione di dispositivi tecnologici e per lo smaltimendo degli stessi ( vedi i temi del digital for green, del green digital, del green coding, del green software e della gestione del RAEE)

Perché la doppia transizione pone come sfida numero uno il grande tema delle competenze?

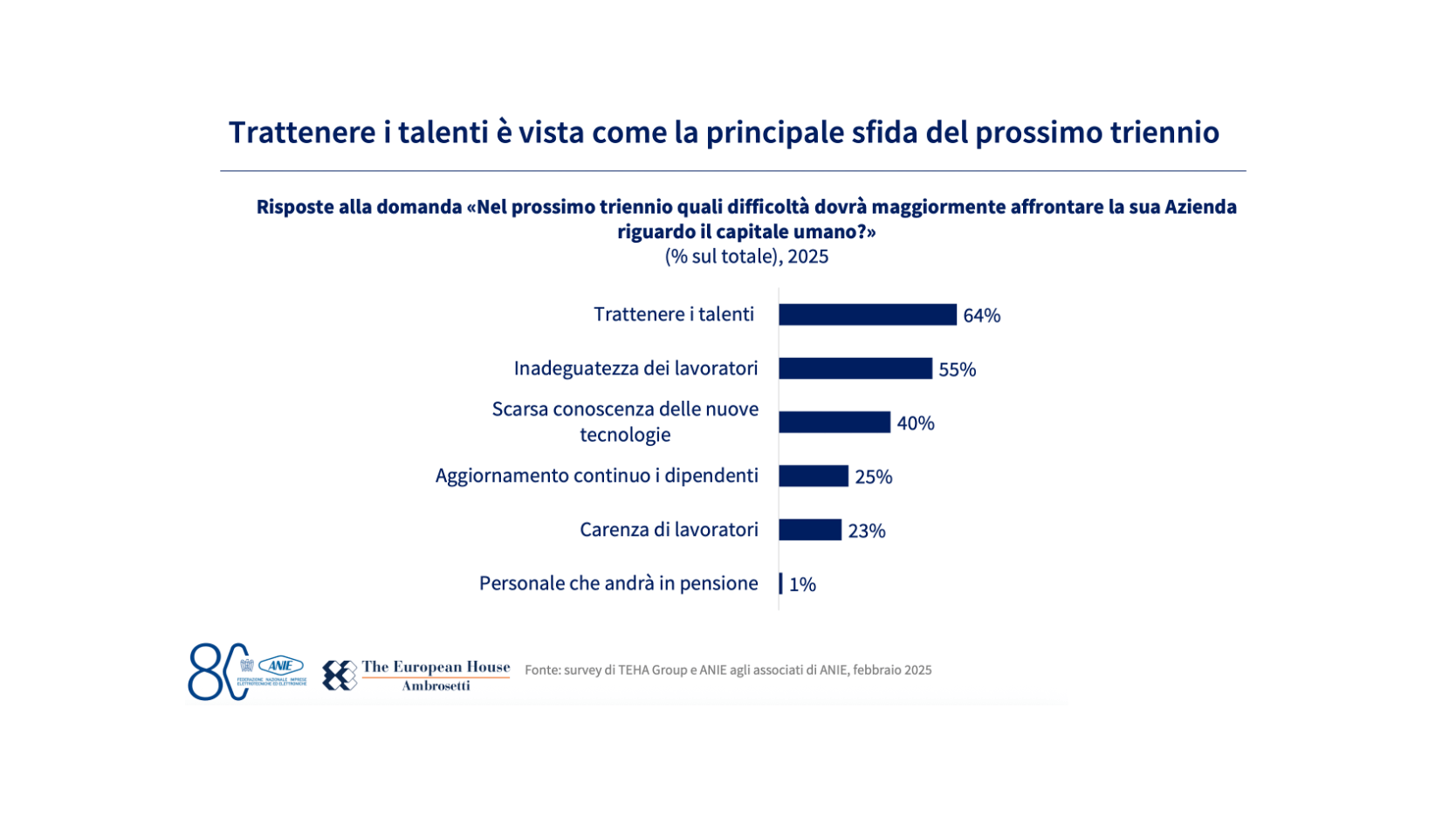

La trasformazione digitale e la green transition stanno ridefinendo le priorità dell’industria italiana, imponendo una revisione profonda delle competenze richieste ai lavoratori e dei percorsi formativi disponibili.

Viviamo in un contesto segnato da cambiamenti demografici e dall’avanzata di tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa che stanno accelerando nuove sfide per la produttività e la competitività delle imprese. La questione del mismatch tra domanda e offerta di skill resta centrale (considerando i digital skill e ancora di più i green skill), mentre strumenti come la formazione tecnica avanzata e gli Istituti Tecnici Superiori rimangono sottoimpiegati rispetto al loro potenziale. A fronte di queste criticità e per affrontare i rischi legati allo skill gap, il settore industriale avanza proposte per delineare una strategia nazionale che possa rispondere alle esigenze di aggiornamento delle competenze nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e innovativo.

Qual è la strada migliore per l’industria italiana per affrontare i temi delle competenze per la doppia transizione?

Le due transizioni – digitale ed ecologica – impongono all’industria una revisione profonda dei modelli produttivi e delle strategie di capitale umano. Su questi temi si concentra l’attenzione dello studio realizzato da The European House – Ambrosetti in collaborazione con ANIE Confindustria e Intesa Sanpaolo con uno sguardo speciale ai fattori che più influenzano la competitività del futuro. Una competitività che dipende in modo particolare da una capacità di adattamento articolata su più livelli: infrastrutturale, tecnologico e umano.

Perché le competenze sono il vero motore dell’innovazione?

Le tecnologie abilitanti sono idiscutibilmente un volano indispensabile per l’innovazione, ma è la disponibilità di competenze adeguate che permette di “mettere a terra” il loro valore e che abilita l’adozione effettiva su larga scala.

Nelle filiere dell’elettrotecnica e dell’elettronica, in particolare la richiesta crescente di figure specialistiche riflette la necessità di un capitale umano in grado di accompagnare la trasformazione senza subire i contraccolpi del cambiamento. In questo scenario, il rischio principale non è tanto la mancanza di tecnologie quanto l’insufficiente capacità del sistema industriale di valorizzare il fattore umano come leva strategica per superare le criticità della transizione.

A che punto siamo in Italia in termini di rapporto tra digitalizzazione, green skill e mismatch?

La fotografia del mercato del lavoro italiano evidenzia un disallineamento strutturale tra domanda di competenze innovative e offerta disponibile. La digitalizzazione dei processi produttivi e l’introduzione sistematica delle green skill hanno generato una pressione crescente su imprese e lavoratori. Nel settore elettronico ed elettrotecnico, la maggioranza delle nuove assunzioni richiede competenze green, ma la crescita dei lavoratori qualificati non tiene il passo con quella delle offerte di lavoro. Il divario risulta ancora più marcato sulle competenze digitali: meno della metà degli italiani possiede skill di base, ben lontano dalla media OCSE. Le discipline STEM restano appannaggio di una minoranza giovanile e la partecipazione alla formazione continua si attesta su valori inferiori alla media europea. Questi dati pongono interrogativi sul ruolo degli attori istituzionali e privati nella costruzione di percorsi formativi realmente efficaci per colmare il gap tra innovazione tecnologica e capacità operative.

Per quali ragioni la formazione tecnica e ITS sono ancora sottoutilizzati?

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) rappresentano uno degli strumenti più promettenti per riavvicinare sistema educativo e tessuto industriale, ma la loro incidenza resta ancora marginale rispetto alle necessità del Paese.

L’integrazione fra questa formazione con un forte orientamento alla professione e il mondo produttivo ha prodotto risultati tangibili in termini occupazionali, ma il modello stenta a diffondersi oltre nicchie specifiche. Il confronto internazionale mette in evidenza un ritardo dell’Italia sia per numero di iscritti sia per penetrazione nel sistema educativo complessivo.

Quali relazione sono all’orizzonte tra intelligenza artificiale generativa produttività?

Le dinamiche demografiche italiane rischiano di amplificare le criticità già presenti sul fronte delle competenze, in un momento in cui l’intelligenza artificiale generativa si configura come una possibile risposta per sostenere produttività ed efficienza. Il progressivo calo della popolazione in età lavorativa, associato all’invecchiamento generale, mette sotto pressione il sistema industriale che già oggi fatica a reperire profili adeguati. In parallelo, l’adozione diffusa dell’AI potrebbe liberare risorse significative in termini di ore lavoro e valore aggiunto, ridefinendo ruoli professionali e processi decisionali senza necessariamente ridurre l’occupazione complessiva. Le imprese percepiscono questa evoluzione come una trasformazione profonda più che come una minaccia diretta ai posti di lavoro; tuttavia, emerge con chiarezza che la capacità di interagire con sistemi intelligenti costituirà una competenza trasversale imprescindibile nei prossimi anni. Senza interventi mirati su formazione continua e aggiornamento professionale, il rischio è quello di una polarizzazione crescente fra chi saprà governare le nuove tecnologie e chi ne resterà escluso.

Quali sono le proposte ANIE per una strategia nazionale sulle competenze industriali?

ANIE Confindustria avanza un piano articolato che va oltre l’emergenza contingente per proporre una strategia nazionale sulle competenze industriali fondata sulla collaborazione tra imprese, istituzioni e sistema educativo. Tra gli assi portanti figurano campagne culturali per valorizzare le carriere tecniche sin dal percorso scolastico, lo sviluppo integrato dei canali formativi – dagli ITS ai percorsi universitari – focalizzati sulle tecnologie abilitanti le transizioni green e digitali, nonché la promozione del reskilling lungo tutta la filiera produttiva con figure formative dedicate soprattutto alle PMI. Particolare attenzione viene riservata all’internazionalizzazione dei talenti attraverso partnership estere e hub dedicati alla formazione avanzata. La proposta sottolinea infine come il capitale umano debba essere inteso quale infrastruttura abilitante dell’intero sistema industriale: solo un patto stabile tra pubblico e privato può garantire al tessuto produttivo italiano gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide poste dalla doppia transizione.

La questione delle competenze si conferma centrale non solo per la competitività delle imprese dunque ma anche per la tenuta complessiva del sistema produttivo italiano. Nel quadro attuale le opportunità tecnologiche come l’intelligenza artificiale convivono con criticità strutturali di natura demografica e formativa. Il rafforzamento dei percorsi tecnici e l’allineamento tra domanda e offerta di competenze emergono come leve fondamentali, ma richiedono una visione di lungo periodo e una capacità di coordinamento tra istituzioni, imprese e mondo della formazione.