Negli ultimi anni, il sistema ETS (Emission Trading System) ha assunto un ruolo centrale nella strategia italiana per la riduzione delle emissioni di gas serra. L’introduzione graduale di nuove regole, l’ampliamento dei settori coinvolti e la revisione della distribuzione delle quote hanno generato effetti concreti sulle imprese, imponendo nuove sfide organizzative ed economiche. In parallelo, la discussione sull’integrazione dei mercati internazionali del carbonio e il ritorno dei crediti di CO2 solleva interrogativi sull’efficacia degli strumenti a disposizione, mentre i proventi delle aste continuano ad alimentare i fondi destinati alla decarbonizzazione e alla sostenibilità della transizione. Ed è proprio su questi temi che arriva l’analisi del Carbon Market Outlook 2025 – dell’Osservatorio Energy&Strategy di POLIMI School of Management.

Il sistema ETS in Italia: evoluzione e risultati raggiunti

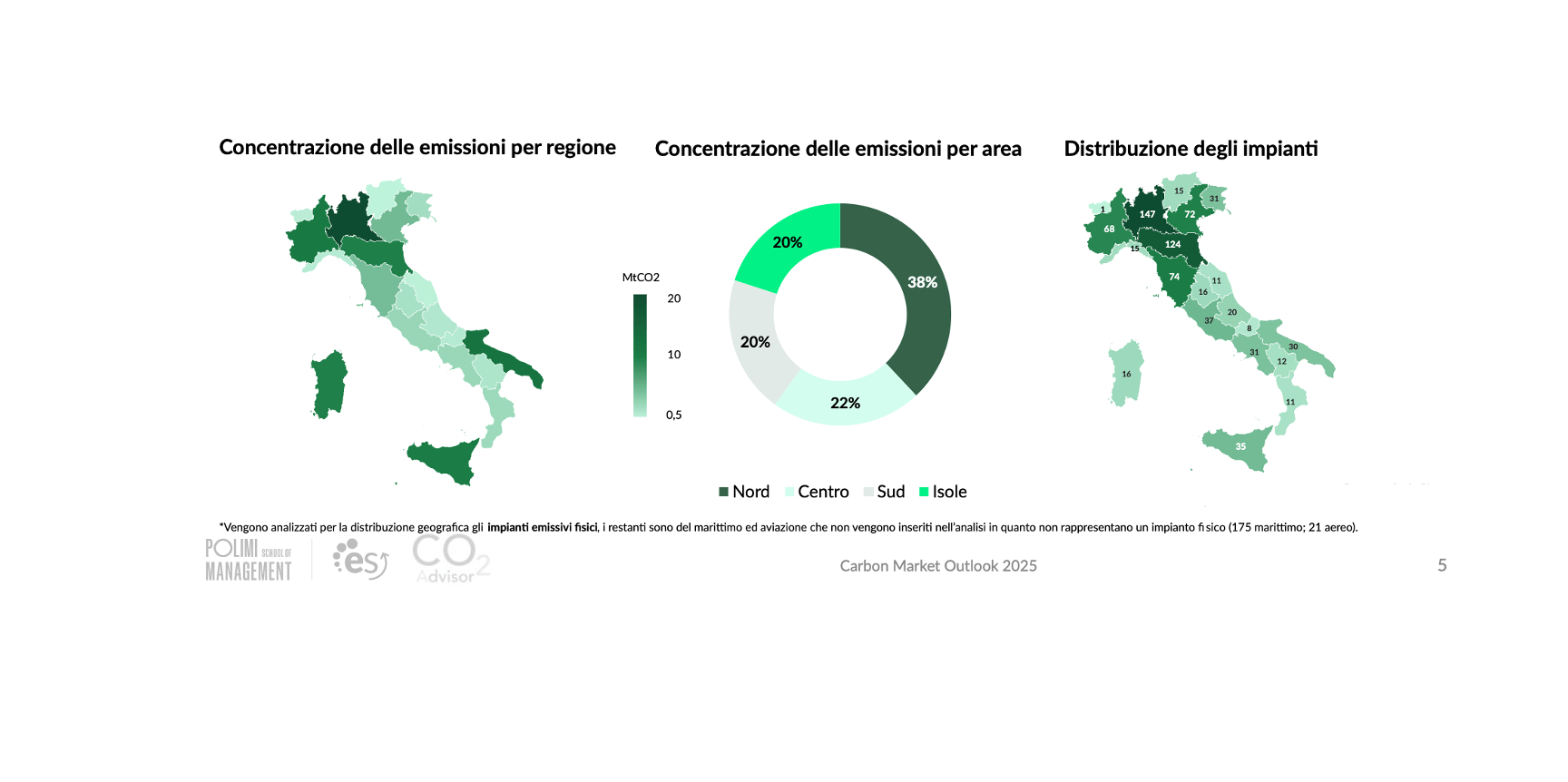

Dal 2005, il Sistema ETS in Italia ha rappresentato uno degli strumenti principali attraverso cui il nostro paese ha gestito la propria traiettoria di decarbonizzazione all’interno delle politiche europee. Nei quasi vent’anni dalla sua introduzione, si è assistito a una progressiva riduzione sia delle quote assegnate sia delle emissioni effettive. Dai 216 milioni di permessi iniziali, il tetto è sceso a 83 milioni nel 2024, mentre le emissioni riconducibili al perimetro ETS sono diminuite da 226 a circa 115 milioni di tonnellate. Questo dato fotografa un percorso di adattamento tecnologico e gestionale delle imprese, costrette a ripensare processi e strategie per restare competitive in uno scenario di vincoli sempre più stringenti.

La progressiva scarsità di permessi ha fatto emergere nuove dinamiche e posizionato l’ETS come punto di snodo tra obblighi regolatori e opportunità di innovazione.

Riduzione delle quote e nuove sfide per le imprese cambiano lo scenario dell’ETS in Italia

La riduzione delle quote ETS ha innescato un cambiamento strutturale nell’approccio delle aziende italiane. Un tempo, la disponibilità abbondante di permessi copriva agevolmente le emissioni industriali, ma oggi le imprese si trovano spesso a dover acquistare permessi aggiuntivi sul mercato o, in alternativa, a intraprendere un’accelerazione nell’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale. La scelta tra acquisto e innovazione non è soltanto tecnica, ma profondamente economica: la volatilità dei prezzi delle quote e la necessità di pianificare investimenti a lungo termine impongono una gestione attenta, soprattutto per i settori esposti alla concorrenza internazionale.

Questi vincoli stanno sollecitando una ridefinizione dei modelli produttivi e delle filiere, mentre il sistema ETS in Italia si confronta con l’esigenza di garantire stabilità e prevedibilità in una fase di ampliamento della platea dei soggetti coinvolti.

L’ingresso di nuovi settori e l’impatto delle politiche sociali

L’inclusione del comparto marittimo tra i settori coperti dal sistema ETS, a partire dal 2024, segna un passo rilevante verso una maggiore copertura delle emissioni climalteranti. Questo ampliamento comporta un incremento dei soggetti tenuti al monitoraggio e alla conformità, ma introduce anche nuove complessità nella governance del sistema.

Parallelamente, la crescente attenzione agli impatti sociali della transizione si riflette nell’istituzione del Social Climate Fund, che destina una quota dei proventi delle aste a interventi di mitigazione degli effetti sui segmenti più vulnerabili della popolazione. Si delinea così una transizione che non è solo tecnologica ed economica, ma anche sociale, in cui la redistribuzione dei benefici e dei costi assume un ruolo centrale nella legittimazione delle politiche climatiche.

ETS Italia: il ritorno dei crediti di CO2 e l’integrazione dei mercati internazionali

Negli ultimi anni, il dibattito sull’integrazione dei crediti di carbonio nel sistema ETS europeo si è fatto più intenso, alimentato dalla crescita dei mercati volontari e dalla proliferazione di meccanismi ETS extraeuropei, come quelli attivi in California e Australia. Questi strumenti, generati da progetti di riduzione o rimozione delle emissioni, offrono alle aziende opzioni aggiuntive per la gestione degli obblighi di decarbonizzazione.

La prospettiva di una maggiore interoperabilità tra i sistemi rafforza la flessibilità, ma solleva interrogativi sulla coerenza degli standard ambientali e sulla possibilità di dinamiche speculative. Uno scenario in cui la domanda di crediti cresce, spinta anche da strumenti come il Carbon Border Adjustment Mechanism, impone un monitoraggio continuo degli effetti economici e competitivi, soprattutto per non compromettere la traiettoria di riduzione delle emissioni fissata dall’Unione Europea.

Aste, finanziamento della decarbonizzazione e sostenibilità della transizione

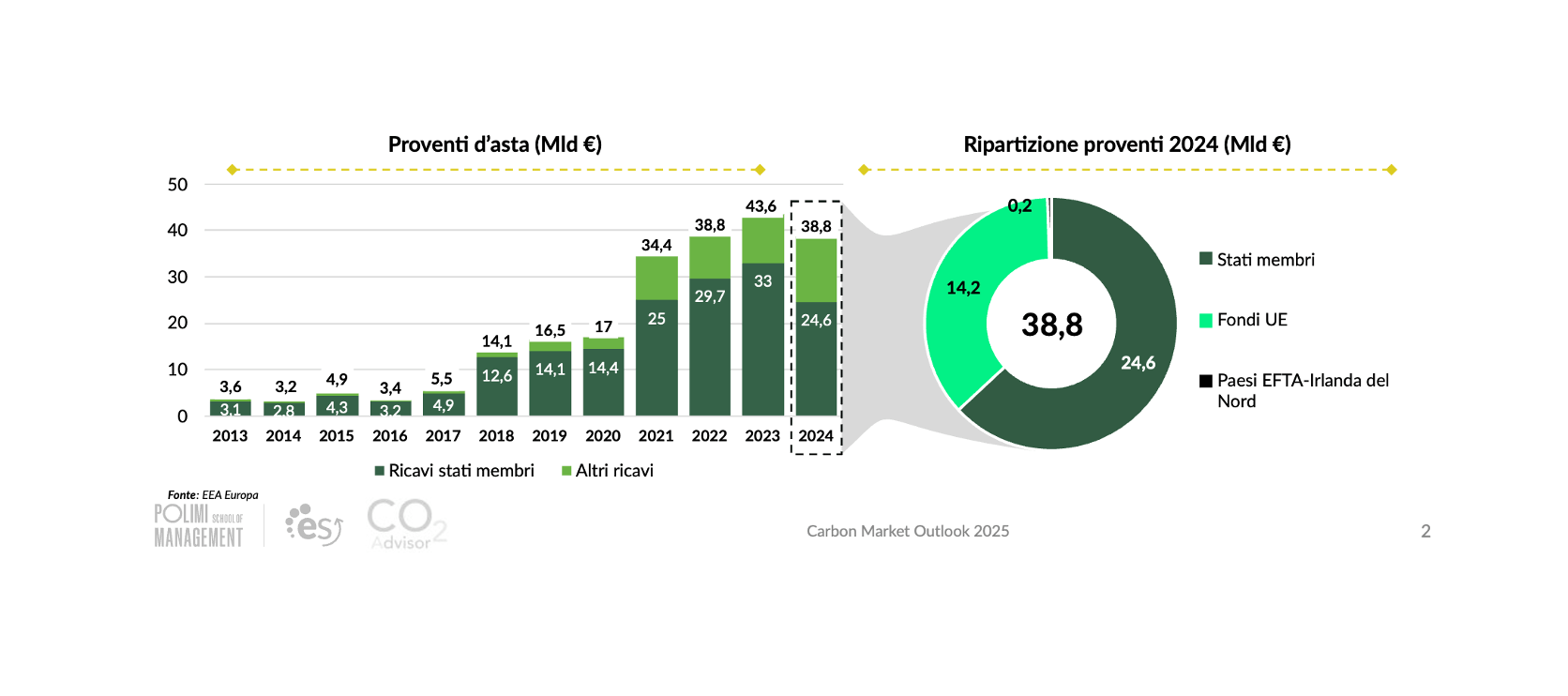

Il ruolo delle aste dei permessi di emissione, oggi preminente nel mercato italiano, si riflette nell’entità delle risorse generate: 2,6 miliardi di euro nel 2024 per l’Italia, su un totale UE di quasi 39 miliardi. Questi proventi costituiscono una leva cruciale per sostenere progetti di decarbonizzazione e accompagnare la trasformazione energetica nei diversi comparti.

Tuttavia, la destinazione delle risorse e la capacità di orientarle verso finalità climatiche e sociali restano elementi cardine per garantire una transizione sostenibile. L’allocazione efficace dei fondi e la trasparenza nel loro impiego sono fattori determinanti per evitare squilibri tra settori e territori e per costruire consenso attorno alle politiche ambientali, soprattutto in una fase in cui la pressione sui costi e la competitività internazionale si fa più marcata.

Il crocevia tra esigenze ambientali e competitività

Nel contesto di una regolamentazione europea in continuo mutamento, il sistema ETS in Italia si trova oggi al crocevia tra esigenze ambientali sempre più pressanti e la necessità di assicurare competitività alle imprese coinvolte. L’ingresso di nuovi settori, la revisione delle quote e l’espansione degli strumenti finanziari legati alla CO2 impongono un costante adeguamento sia delle strategie industriali sia delle politiche pubbliche. In questo scenario, il ruolo delle aste e del finanziamento della transizione diventa centrale non solo per sostenere l’innovazione tecnologica, ma anche per garantire che il percorso verso la decarbonizzazione avvenga in modo efficace e socialmente equilibrato. Le prossime scelte operative e normative saranno determinanti per definire il contributo italiano agli obiettivi climatici europei e per delineare un quadro stabile in cui le imprese possano investire con consapevolezza.

Davide Chiaroni, vicedirettore di E&S e responsabile della ricerca ha osservato che “La continua evoluzione del mercato, l’ampliamento delle sue normative e l’introduzione di nuovi settori, come quello marittimo dal 2024, stanno cambiando profondamente il panorama del carbon pricing e delle politiche climatiche in Italia. Negli anni, le emissioni di CO2 nel Paese sono considerevolmente diminuite e ora il sistema affronta sfide legate alla gestione di un numero crescente di partecipanti e alla continua pressione per una maggiore riduzione delle emissioni”.

Nello stesso tempo Chiaroni invita anche “a fare attenzione perché se da un lato il ritorno in Italia e in Europa dei crediti di CO2 potrebbe generare vantaggi significativi in termini di flessibilità ed efficacia, dall’altro è necessario monitorare gli impatti economici e sociali di un’ulteriore espansione del mercato. L’aumento dei prezzi dei crediti potrebbe fare crescere il costo delle politiche ambientali per le aziende e influenzare la competitività di alcuni settori. È quindi cruciale sviluppare politiche che evitino squilibri o speculazioni in grado di mettere a rischio gli obiettivi climatici, garantendo che la transizione avvenga in modo sostenibile ed equo”.

Su ESG Smart Data una selezione e una sintesi delle ricerche e delle analisi sul ruolo e sulle prospettive della sostenibilità per le imprese e per le pubbliche amministrazioni.