esg smartdata

Credito e rischio di transizione: le PMI stanno lavorando bene

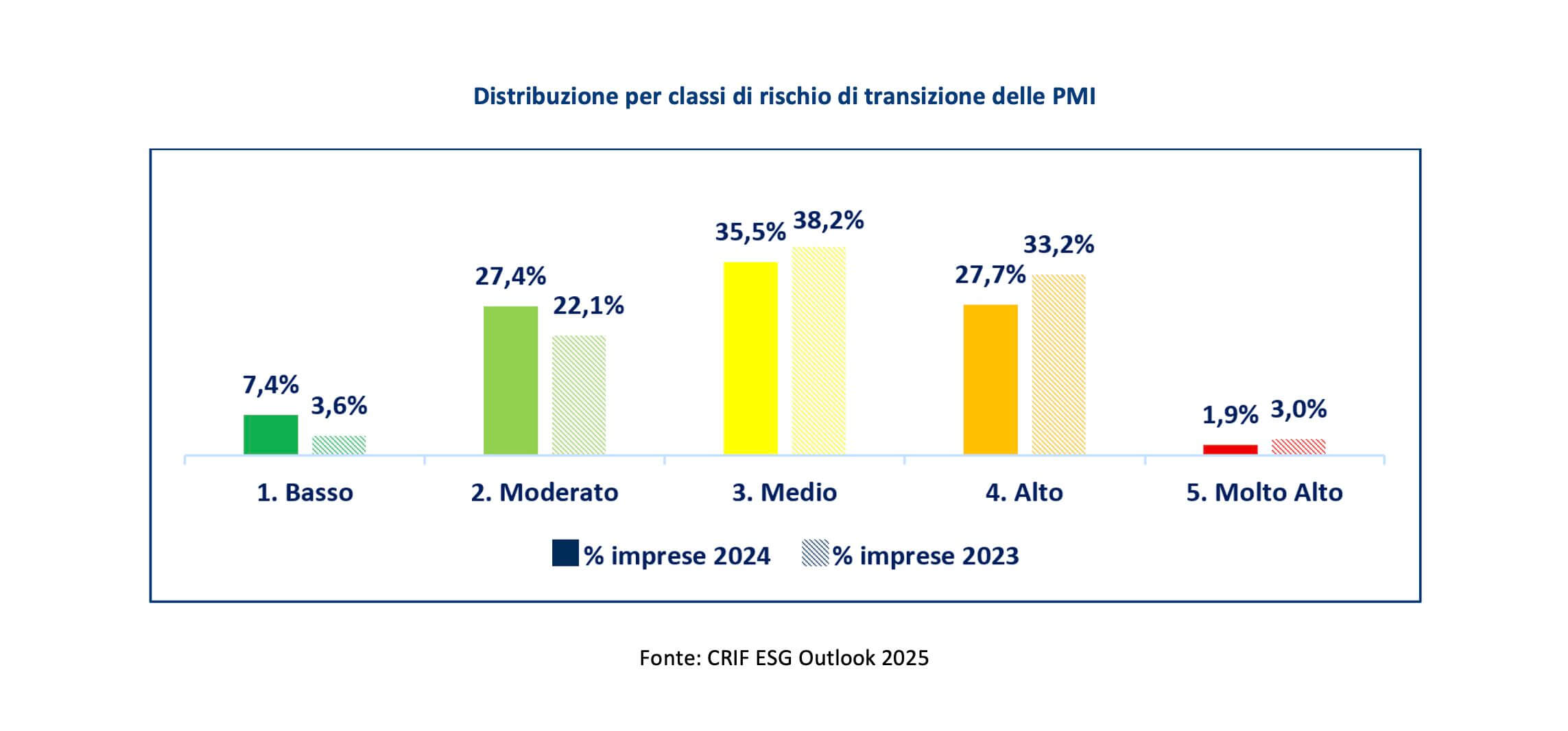

L’analisi dell’ESG Outlook di CRIF mette in evidenza come le piccole e medie imprese italiane stiano riducendo l’esposizione ai rischi di transizione ecologica e come banche e istituti finanziari orientino sempre più il credito verso aziende virtuose in tema di sostenibilità. Permangono però criticità settoriali, con differenze marcate nelle performance ambientali e nella capacità di adattamento alle nuove normative europee

Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.Tech

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

ESG e business

-

ESG compliance: guida completa alla conformità per le imprese

26 Feb 2026 -

Intelligenza Artificiale e Open Data cambiano le previsioni meteorologiche

26 Feb 2026 -

Maturità digitale, incentivi e nuove sfide nel ritorno alla crescita dell’Agricoltura 4.0

26 Feb 2026 -

Direttiva Case Green: a che punto siamo rispetto agli obiettivi UE

25 Feb 2026 -

Water management ed ESG: perché la gestione idrica è strategica per le imprese

25 Feb 2026