Esattamente dieci anni fa, gli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici stipulavano l’Accordo di Parigi, impegnandosi a limitare l’aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C puntando idealmente a 1.5°C, attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra e il rafforzamento della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Oggi a Belém, nello Stato brasiliano del Parà, quella stessa promessa torna al centro del dibattito in occasione della trentesima Conference of Parties della UNFCCC, meglio conosciuta come COP30. Qui, i leader mondiali si riuniranno fino al 21 novembre per rinnovare gli impegni in materia di climate action e rilanciare la cooperazione internazionale necessaria a salvare il pianeta.

A fare da sfondo a questo appuntamento è il nuovo allarme dell’IPCC, secondo cui la soglia critica di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali rischia di essere superata nel breve termine, complice la lentezza dell’azione climatica e il costante aumento delle emissioni negli ultimi anni. Tuttavia, non è il momento di arrendersi e quale luogo più simbolico della foresta amazzonica, epicentro della crisi climatica e scrigno di biodiversità, per rinnovare la fiducia in un impegno globale volto a contrastare la traiettoria del riscaldamento climatico?

I negoziati della COP30 si concentreranno sulla revisione e sull’innalzamento dell’ambizione dei nuovi piani d’azione climatici nazionali (o Contributi Determinati a livello Nazionale, NDC) che definiranno i nuovi target di riduzione delle emissioni fino al 2035 e sui progressi compiuti in merito agli impegni finanziari assunti alla COP29.

Tra le principali novità della COP30 figura il fondo per la conservazione delle foreste tropicali, promosso dal presidente brasiliano Lula e già sottoscritto da oltre 50 Paesi, con un impegno complessivo superiore a 5 miliardi di dollari. Al centro dei negoziati restano i temi chiave: la definizione di una roadmap climatica, la mobilitazione di risorse finanziarie adeguate e il futuro dei combustibili fossili.

Tutti i contenuti, i dibattiti e gli sviluppi della COP30 sono raccolti nel nostro speciale.

Inizio dei lavori a Belém: il contesto della COP30

Il 10 novembre 2025 si è aperta ufficialmente a Belém do Pará, nel nord del Brasile, la XXX Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) una edizione destinata a entrare nella storia non solo per i negoziati che ospita, ma per il luogo stesso che la accoglie. È infatti la prima COP organizzata nel cuore dell’Amazzonia, la più grande riserva di biodiversità del pianeta che contribuisce alla regolazione del clima influenzando i cicli dell’acqua e del carbonio e assorbendo l’anidride carbonica nell’atmosfera e, al tempo stesso, uno degli ecosistemi più minacciati dalla deforestazione e dalle pressioni economiche globali.

La scelta di Belém non è casuale: rappresenta una svolta simbolica e politica. Dopo anni di conferenze ospitate in capitali o grandi centri economici, la COP approda in una regione che incarna in modo tangibile le contraddizioni della transizione ecologica. Da un lato, la necessità di proteggere la più grande foresta pluviale del mondo che si estende per più del 60% in territorio brasiliano e i diritti delle popolazioni indigene; dall’altro, le sfide legate allo sviluppo economico, alle infrastrutture e alla dipendenza da settori ad alto impatto ambientale.

Con i lavori previsti fino al 21 novembre, la COP30 si presenta come un punto di svolta nel percorso verso la neutralità climatica. La distanza sempre più marcata tra gli impegni politici e i risultati reali impone un confronto diretto tra due piani chiave della diplomazia climatica: l’ambizione — cioè l’urgenza di obiettivi più stringenti per limitare l’aumento delle temperature globali — e il finanziamento, ovvero la capacità concreta di mobilitare risorse pubbliche e private per sostenere la transizione, in particolare nei Paesi in via di sviluppo.

In questo equilibrio delicato tra natura, economia e politica internazionale, Belém diventa il laboratorio del futuro climatico: un luogo dove la diplomazia deve misurarsi non solo con i numeri delle emissioni, ma con la realtà viva della foresta e delle comunità che la abitano.

I nuovi Piani climatici nazionali per il 2035, che definiranno obiettivi e strategie di riduzione delle emissioni, insieme all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla finanza per il clima, pilastri centrali del negoziato globale, sono tra i temi chiave della COP di Belem.

Il primo giorno della COP30 a Belém

Il primo giorno della COP30 si è aperto all’insegna dell’urgenza e della responsabilità collettiva. Nella sessione plenaria inaugurale, i leader mondiali e i rappresentanti delle Nazioni Unite hanno ribadito che la finestra per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C si sta rapidamente chiudendo. “Siamo in ritardo, ma non è troppo tardi per agire”, ha dichiarato il Segretario Generale dell’ONU, invitando i Paesi a “trasformare gli impegni in azioni misurabili e finanziate”.

L’apertura di Belém ha messo al centro tre parole chiave: foreste, finanza e fiducia.

La foresta amazzonica, con la sua funzione cruciale di assorbimento del carbonio e di regolazione climatica, è stata indicata come simbolo e test decisivo della volontà politica globale. I Paesi dell’area amazzonica — guidati dal Brasile, ma sostenuti anche da Colombia, Bolivia e Perù — hanno ribadito la richiesta di nuovi strumenti finanziari per sostenere la conservazione e per remunerare i servizi ecosistemici generati dalle foreste tropicali.

La finanza climatica, infatti, emerge come l’altro grande tema trasversale di questa COP: non solo aiuti diretti o fondi di compensazione, ma una riforma strutturale del sistema finanziario globale capace di mobilitare capitali pubblici e privati verso la decarbonizzazione e la tutela degli ecosistemi. È in questo contesto che si collocano le discussioni sul potenziamento del Green Climate Fund e sulle proposte di un nuovo “Amazon Resilience Fund”, volto a sostenere progetti di sviluppo sostenibile nelle comunità locali.

Il terzo pilastro, la fiducia, resta la condizione necessaria per la riuscita dei negoziati. Le tensioni tra Nord e Sud del mondo — già emerse durante la COP28 di Dubai — riaffiorano anche a Belém, alimentate dal divario tra promesse finanziarie non mantenute e nuove richieste di impegni vincolanti. Diversi Paesi del Sud globale hanno sottolineato come la giustizia climatica non possa prescindere da una redistribuzione equa delle risorse e delle responsabilità, ricordando che le economie emergenti stanno ancora pagando i costi di una crisi che non hanno contribuito a generare.

L’atmosfera della giornata inaugurale è stata quella di un vertice in bilico tra speranza e disillusione. Da un lato, l’entusiasmo per la scelta dell’Amazzonia come sede simbolica e per l’impegno di alcuni governi nel rafforzare i propri target di riduzione delle emissioni. Dall’altro, la consapevolezza che, senza un salto di qualità nella cooperazione internazionale e nella finanza per la transizione, la traiettoria verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi rischia di restare solo sulla carta.

In parallelo ai lavori ufficiali, Belém ha visto l’avvio di oltre un centinaio di eventi collaterali tra forum tecnici, incontri con la società civile e tavoli dedicati al ruolo delle imprese. La partecipazione del settore privato è apparsa più ampia e strutturata rispetto alle edizioni precedenti: le multinazionali dell’energia, della finanza e dell’agroalimentare hanno presentato piani di decarbonizzazione e progetti di “nature-positive transition”, segnale di una crescente integrazione tra obiettivi climatici e strategie ESG.

Ma la vera sfida, come più volte ricordato dagli osservatori, sarà misurare la coerenza tra annunci e azioni. I prossimi giorni diranno se la COP30 saprà andare oltre la retorica dell’urgenza e tradurre il linguaggio della diplomazia climatica in risultati verificabili e condivisi.

Dichiarazioni che pesano: cosa hanno detto i leader

La prima giornata della COP30 ha lasciato sul tavolo una serie di messaggi politici chiari e, in alcuni casi, durissimi. Il tono generale, ben lontano dalle formule di circostanza, riflette la crescente consapevolezza che la diplomazia climatica non può più limitarsi ai compromessi di facciata.

Le prime dichiarazioni dei leader presenti hanno combinato appelli emotivi (protezione dell’Amazzonia come interesse globale) e richieste concrete: più risorse per la conservazione, riforme del sistema finanziario internazionale per mobilitare capitale privato verso natura e adattamento, e garanzie per i diritti delle popolazioni locali. Alcuni interventi hanno inoltre puntato il dito contro lobby fossili e sulle incoerenze tra politiche di transizione e pratiche di investimento.

Guterres: “Siamo sull’orlo del collasso climatico”

Nel suo intervento inaugurale, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha lanciato uno dei moniti più netti degli ultimi anni:

Siamo sull’orlo del collasso climatico. Il limite di 1,5 °C non è solo una cifra scientifica, è una linea morale.

Guterres ha sottolineato come il fallimento nel mantenere gli impegni dell’Accordo di Parigi rappresenti “una frattura etica” tra le generazioni e ha esortato i Paesi industrializzati ad accelerare la decarbonizzazione, eliminando i sussidi ai combustibili fossili entro il 2030. Allo stesso tempo, ha invitato le economie emergenti a rafforzare i propri piani di adattamento e ad adottare una prospettiva di sviluppo resiliente, “che non sacrifichi la natura per la crescita”.

Lula da Silva: “L’Amazzonia non è un museo, ma nemmeno un supermercato”

L’intervento del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, padrone di casa della COP30, ha avuto un forte valore simbolico e politico. Lula ha difeso la scelta di Belém come sede della conferenza — “un luogo dove si vede e si respira la realtà della crisi climatica” — e ha ribadito il ruolo del Brasile come leader della diplomazia forestale globale.

L’Amazzonia non è un museo da preservare né un supermercato da sfruttare. È la casa di milioni di persone e il cuore pulsante del nostro pianeta.

Lula ha chiesto ai Paesi ricchi di rispettare le promesse di finanziamento climatico, giudicate finora “largamente insufficienti”, e ha rilanciato la proposta di un fondo internazionale per la protezione delle foreste tropicali, capace di canalizzare investimenti pubblici e privati verso progetti di conservazione, agroforestazione e sviluppo sostenibile per le popolazioni indigene.

Il contesto geopolitico resta complesso. “La guerra in Ucraina ha annullato anni di progressi, ha osservato il presidente brasiliano Lula. Nel corso della prima giornata del vertice, Lula ha presentato una delle iniziative più rilevanti della COP30: il fondo per la conservazione delle foreste tropicali, già sottoscritto da oltre 50 Paesi con un impegno complessivo superiore a 5 miliardi di dollari.

Stiell: “L’accordo di Parigi sta funzionando, ma dobbiamo correre di più”

Nel giorno di apertura della COP30 a Belém, il Segretario esecutivo delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici, Simon Stiell, è intervenuto in conferenza stampa accanto al presidente della conferenza, André Corrêa do Lago, con un messaggio improntato a realismo e determinazione.

«I disastri climatici continuano a uccidere milioni di persone, nonostante oggi disponiamo già delle soluzioni. E questo, un domani, non ci sarà mai perdonato». Con queste parole, Stiell ha richiamato i governi alla responsabilità e all’urgenza di agire spiegando che l’Accordo di Parigi sta finalmente producendo risultati misurabili.

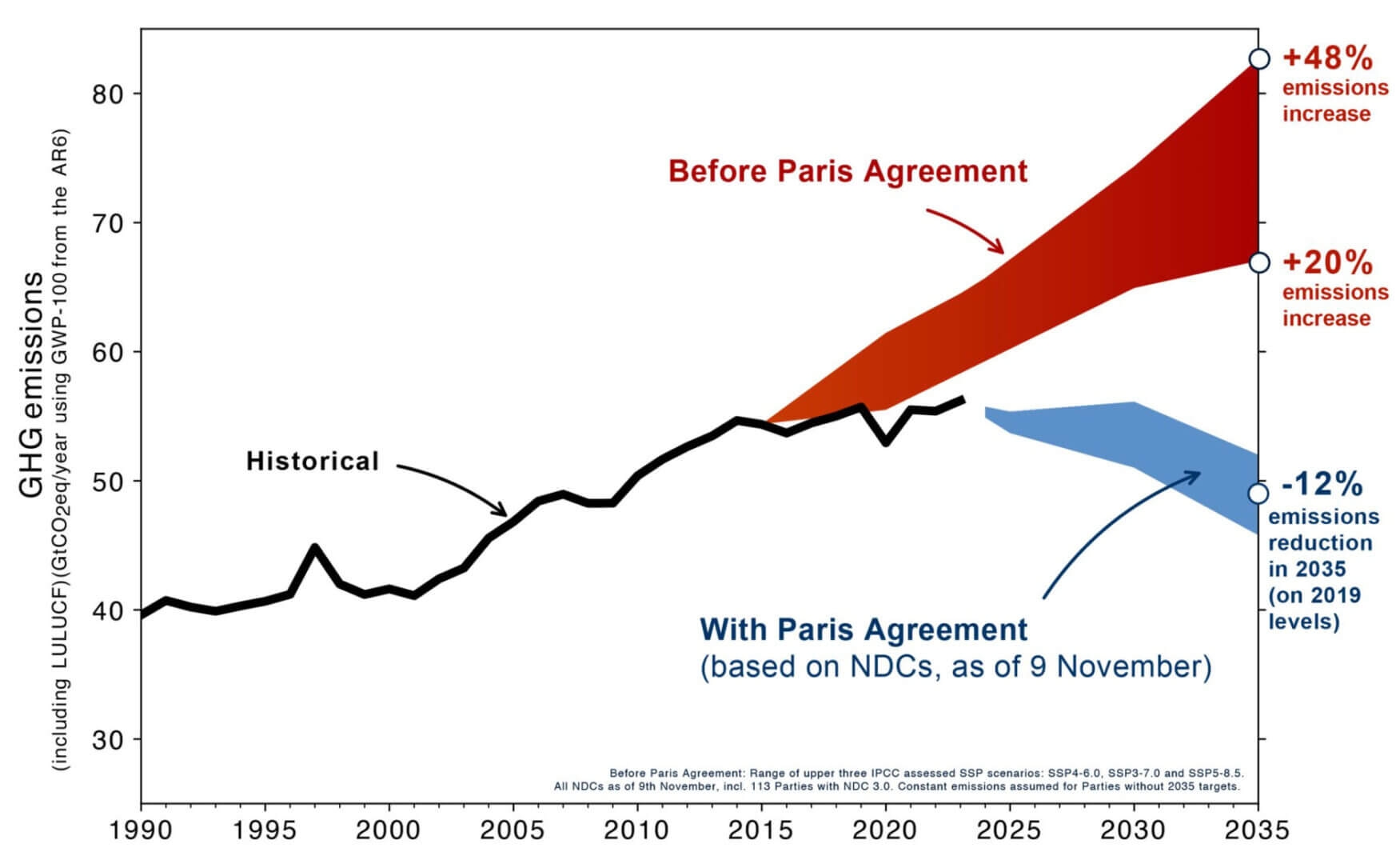

Secondo i nuovi dati diffusi oggi dall’ONU — aggiornamento del Synthesis Report sui Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC) — la traiettoria delle emissioni globali sta iniziando a piegarsi verso il basso per la prima volta, grazie agli impegni più recenti assunti dai Paesi. Sulla base dei nuovi NDC, molti dei quali pervenuti nelle ultime settimane, si prevede una riduzione complessiva del 12% delle emissioni entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019.

«È un risultato importante», ha sottolineato Stiell, ricordando che ogni frazione di grado di riscaldamento evitata significa salvare milioni di vite e miliardi di dollari in danni economici. Ma ha anche avvertito che i progressi attuali restano troppo lenti: «Dobbiamo muoverci molto, molto più velocemente, sia nella riduzione delle emissioni che nel rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici».

Stiell ha poi ricordato che la transizione ecologica non è solo necessaria, ma anche economicamente vantaggiosa: «I benefici di questa trasformazione sono tanto evidenti quanto i costi dell’inazione». Oggi, infatti, l’energia solare ed eolica sono diventate le fonti più economiche nel 90% del pianeta, e nel corso di quest’anno le fonti rinnovabili hanno superato il carbone come principale fonte di energia a livello globale.

Secondo i dati più recenti, gli investimenti in energia pulita e infrastrutture sostenibili raggiungeranno un nuovo record nel 2025, con un rapporto di 2 a 1 rispetto ai combustibili fossili. «Questa – ha sottolineato Stiell – è la storia della crescita del XXI secolo: la grande trasformazione economica della nostra epoca. Chi sceglie di restare indietro o di avanzare con lentezza – ha aggiunto – si condanna alla stagnazione e a costi crescenti, mentre altre economie stanno già correndo verso il futuro».

Correa do Lago: “Questa deve essere la COP dell’attuazione”

Nel suo discorso inaugurale alla COP30 di Belém, il presidente della Conferenza, André Corrêa do Lago, ha esortato i delegati a trasformare le parole in risultati concreti. «Dobbiamo ripeterlo con chiarezza: questa è la COP delle soluzioni. Il programma d’azione che abbiamo costruito indica molte strade possibili. Ma la direzione è una sola: l’attuazione», ha affermato.

Con toni fiduciosi ma realistici, il diplomatico brasiliano ha ricordato quanto sia cambiato lo scenario globale nell’ultimo decennio. «Quando fu adottato l’Accordo di Parigi, si temeva un aumento delle temperature fino a 4 gradi. Oggi la sfida è contenere il riscaldamento entro 1,5 gradi», ha spiegato, sottolineando i progressi compiuti ma anche la distanza che resta da colmare.

«Abbiamo già ridotto le emissioni in modo significativo, ma dobbiamo fare di più», ha aggiunto Correa do Lago. «Serve umiltà, serve realismo: la responsabilità che abbiamo davanti è immensa».

Un fronte sudamericano più compatto

Accanto al Brasile, anche Colombia, Bolivia e Perù hanno presentato una posizione comune, chiedendo che i crediti di carbonio legati alle foreste siano riconosciuti e valorizzati nel nuovo meccanismo globale dei mercati del carbonio (Articolo 6 dell’Accordo di Parigi). L’obiettivo è dare un valore economico alla conservazione della natura, trasformando la tutela ambientale in una leva di crescita per le economie locali.

La presidente colombiana ha inoltre richiamato l’attenzione sulle minacce della deforestazione illegale e dell’estrazione mineraria incontrollata, definendole “forme di violenza ambientale” che distruggono il capitale naturale e sociale dei Paesi amazzonici.

Europa tra ambizione e cautela

Dal fronte europeo, i leader dell’Unione hanno ribadito l’impegno a proseguire sulla strada del Green Deal, ma con una maggiore attenzione all’equilibrio tra transizione energetica e competitività industriale. Alcuni Paesi membri — in particolare Germania e Francia — hanno sostenuto la proposta di rafforzare gli standard ESG internazionali e di vincolare gli investimenti finanziari pubblici e privati a criteri climatici verificabili.

Tuttavia, dietro i toni ottimistici, non mancano le tensioni: la guerra in Ucraina, la volatilità dei prezzi energetici e le spinte protezionistiche rendono più complesso mantenere la traiettoria verso la neutralità climatica entro il 2050.

“Faremo la nostra parte”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, annunciando che i 27 Paesi dell’Unione Europea, Italia inclusa, si presentano alla COP30 con un piano climatico che conferma l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040. Tuttavia, il piano prevede anche una certa flessibilità, come l’uso dei crediti di carbonio, richiesto anche dall’Italia.

Un approccio che il vicepremier Antonio Tajani, quest’anno a Belém in sostituzione di Giorgia Meloni, definisce un “giusto compromesso”:

La transizione energetica deve procedere, ma senza generare costi economici e sociali eccessivi.

Il nodo della credibilità

Le dichiarazioni di Belém hanno evidenziato una verità ormai condivisa: la crisi climatica non è più solo un tema ambientale, ma un fattore di rischio sistemico per economie, mercati e sicurezza globale.

Le imprese e gli investitori presenti alla COP30 colgono in questo scenario una doppia sfida: da un lato la necessità di accelerare gli investimenti in finanza sostenibile, dall’altro la pressione crescente per dimostrare coerenza e trasparenza nei propri piani ESG.

Come ha sintetizzato un delegato europeo, “questa non è più la COP delle promesse: è la COP della prova dei fatti”.

Implicazioni per il mondo ESG e per le imprese italiane

La prima giornata della COP30 ha chiarito che la transizione ecologica entra in una nuova fase, in cui clima, biodiversità e finanza sono destinati a convergere. Per il mondo corporate e per gli investitori ESG, il vertice di Belém non rappresenta solo un’arena diplomatica, ma un laboratorio di orientamenti futuri che influenzeranno regolamentazione, supply chain e allocazione dei capitali nei prossimi anni.

1. Deforestazione e catene di fornitura: verso nuovi obblighi di tracciabilità

Il richiamo alla tutela dell’Amazzonia e alla conservazione delle foreste tropicali ha trovato un’eco diretta nelle discussioni sulle politiche commerciali e sugli standard di due diligence ambientale.

Con l’entrata in vigore della EU Deforestation Regulation (EUDR) — che dal 2025 imporrà agli operatori economici di garantire che le materie prime importate non derivino da pratiche di deforestazione — la COP30 potrebbe fungere da catalizzatore per una sua estensione o armonizzazione su scala globale.

Per le imprese italiane attive nei settori agroalimentare, moda, legno-arredo e chimica, questo si tradurrà nella necessità di rafforzare i sistemi di tracciabilità, audit e rendicontazione ESG, con maggiore trasparenza lungo tutta la filiera. Le aziende più esposte alle commodity tropicali dovranno integrare criteri “deforestation-free” nei contratti di fornitura, per allinearsi ai futuri standard internazionali.

2. Finanza sostenibile e nuovi strumenti per la natura

Uno dei messaggi più rilevanti di Belém riguarda il legame diretto tra finanza e tutela degli ecosistemi. La discussione sui fondi per la protezione delle foreste — dal possibile Amazon Resilience Fund fino al rafforzamento del Green Climate Fund — evidenzia una tendenza strutturale: la nascita di una “finanza per la natura” (nature finance) che affianca quella per la decarbonizzazione.

Questo approccio apre spazi per strumenti innovativi come i forest bond, i crediti di carbonio certificati da progetti di rigenerazione naturale e i meccanismi “pay-for-performance” collegati alla conservazione della biodiversità.

Per gli investitori istituzionali e i fondi ESG italiani, ciò significa l’opportunità — ma anche la responsabilità — di valutare asset emergenti che uniscono rendimento finanziario e impatto ambientale misurabile.

3. Governance e diritti umani: la dimensione sociale della transizione

Nel dibattito di Belém, la giustizia climatica non è stata solo uno slogan. L’attenzione ai diritti delle comunità indigene e dei lavoratori rappresenta un’evoluzione sostanziale del paradigma ESG.

Le aziende che operano in contesti sensibili, soprattutto in America Latina, Africa e Asia, dovranno adeguare le proprie politiche di stakeholder engagement, garantendo consultazioni preventive e meccanismi di tutela dei diritti collettivi.

Questo aspetto, già recepito nel quadro normativo europeo con la futura Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), spinge anche le PMI italiane a dotarsi di procedure strutturate di valutazione degli impatti sociali e ambientali.

4. Innovazione e reputazione: la sfida della credibilità ESG

Infine, la COP30 sancisce la fine dell’era delle dichiarazioni simboliche. La pressione verso una misurabilità degli impegni ESG si farà crescente, con l’obbligo di dimostrare risultati verificabili.

In questo contesto, la trasparenza dei dati, l’adozione di metriche condivise (come gli Science Based Targets o gli indicatori CSRD) e la comunicazione non retorica diventano elementi decisivi per mantenere la fiducia di investitori, istituzioni e consumatori.

Per le aziende italiane, in particolare, sarà fondamentale passare da una rendicontazione di conformità a una strategia di valore sostenibile integrato, in cui performance ambientale e solidità finanziaria procedano di pari passo.

Nonostante l’entusiasmo per la portata simbolica e politica della COP30, la prima giornata ha anche mostrato i limiti strutturali e organizzativi di un vertice ospitato in una città che, per la prima volta, si confronta con un evento di tale scala internazionale.

Criticità logistiche della COP30: un tema politico ed economico sottovalutato

La scelta di Belém pone sotto i riflettori anche aspetti infrastrutturali: prezzi delle camere, disponibilità limitata e lavori ancora in corso hanno imposto restrizioni e creato tensioni diplomatiche. Per delegazioni e aziende questo si traduce in costi aggiuntivi e in potenziali esclusioni dai tavoli negoziali più rilevanti. L’organizzazione locale sta lavorando per ampliare capacità operative, ma la variabile logistica rimane un rischio operativo per la riuscita degli incontri bilaterali e degli eventi paralleli.

Logistica sotto pressione

Belém, città di poco più di un milione e mezzo di abitanti nel cuore dello stato di Pará, è stata sottoposta a una pressione logistica senza precedenti. La domanda di alloggi, trasporti e servizi ha superato di gran lunga la capacità locale, costringendo molte delegazioni a spostarsi in centri periferici o a ricorrere a sistemazioni temporanee.

Le autorità brasiliane, insieme al comitato organizzatore dell’ONU, hanno predisposto un piano straordinario di mobilità e sicurezza, ma il flusso di oltre 60 mila partecipanti — tra negoziatori, giornalisti, attivisti e imprese — ha messo in luce la fragilità infrastrutturale dell’area.

Queste difficoltà, oltre ad avere un impatto operativo, rischiano di incidere sulla qualità delle interazioni diplomatiche e sul coinvolgimento dei partecipanti dei Paesi meno rappresentati, riducendo l’inclusività del negoziato. Tuttavia, come sottolineano diversi osservatori, proprio questa scelta logistica — con le sue criticità e la sua forza simbolica — restituisce alla COP30 un senso di realtà: quello di un mondo in cui la transizione ecologica non è solo una questione di politiche globali, ma di capacità locali e giustizia territoriale.

Amazzonia come laboratorio del futuro climatico

Sul piano politico e mediatico, la scelta di Belém si sta rivelando efficace nel riportare l’attenzione sul ruolo delle foreste tropicali come pilastro della stabilità climatica. La cornice amazzonica impone ai negoziatori una prospettiva concreta: parlare di transizione, qui, significa affrontare il legame diretto tra tutela ambientale, povertà, infrastrutture e sviluppo sostenibile.

Le delegazioni dei Paesi in via di sviluppo insistono sulla necessità di trasferimenti tecnologici e finanziamenti strutturali, senza i quali le promesse di decarbonizzazione rischiano di restare irrealizzabili.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Le prossime 72 ore saranno decisive per definire la direzione dei negoziati. Tra i temi in agenda:

- Finanza per la natura e per l’adattamento, con la possibile istituzione di nuovi fondi multilaterali dedicati alla protezione delle foreste;

- Meccanismi di mercato per il carbonio (Articolo 6), il cui perfezionamento potrebbe aprire una nuova stagione per gli strumenti finanziari legati al clima;

- Dichiarazioni vincolanti sulle fonti fossili, attese entro la fine della prima settimana di lavori, che potrebbero ridisegnare gli equilibri energetici globali;

- Partecipazione del settore privato, con l’annuncio di nuovi impegni net-zero e partnership pubblico-private focalizzate su biodiversità e infrastrutture verdi.

Mentre i negoziati entrano nel vivo, il vertice di Belém si conferma come una soglia critica per la governance climatica mondiale.

La COP30 non è soltanto un evento simbolico nel cuore dell’Amazzonia: è un banco di prova per la credibilità del multilateralismo e per la capacità di integrare la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale.

Mentre i negoziati entrano nel vivo, il vertice di Belém si impone come una tappa decisiva per la governance climatica globale.

La COP30 non è soltanto un appuntamento simbolico nel cuore dell’Amazzonia, ma un vero banco di prova per la credibilità del multilateralismo e per la capacità di coniugare sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Come ricordano molti delegati, il tempo delle promesse è finito: ora servono azioni concrete. E da Belém — tra le radici della foresta e le complessità della diplomazia — il mondo si interroga sulla propria capacità di mantenere la parola data.