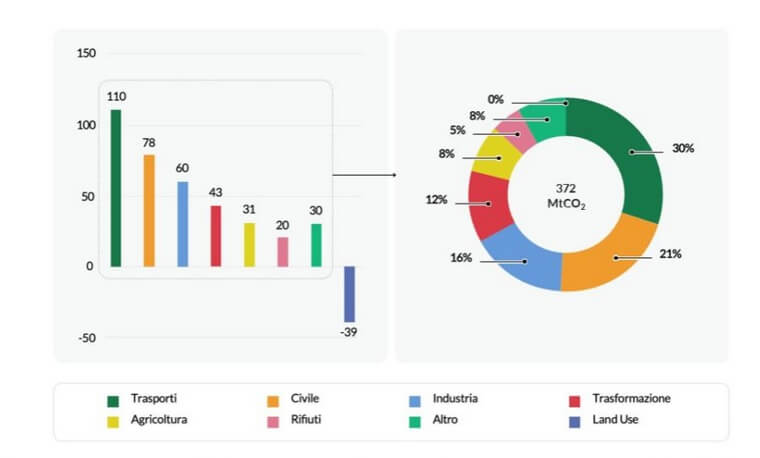

La quarta edizione della Zero Carbon Policy Agenda, realizzata da Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, fotografa un’Italia che procede verso la neutralità climatica a passo troppo lento e con forti disomogeneità settoriali, con il rischio concreto di perdere benefici economici, industriali e sociali connessi alla transizione. Non basta, secondo l’analisi, far leva su dinamiche congiunturali: la riduzione dell’intensità emissiva deve derivare da cambiamenti strutturali in efficienza e sostituzione tecnologica, non solo dal rallentamento della domanda.

ESG SMART DATA

Zero Carbon Policy Agenda 2025: l’Italia è in ritardo

Il nuovo report di Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano mostra una flessione insufficiente dei gas clima-alteranti e mette sul tavolo azioni operative per energia rinnovabile, trasporti, reti e filiere. Obiettivo: riallineare il Paese alla traiettoria stabilita dall’Europa

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

ESG e business

-

Sicurezza alimentare: cos’è, come si controlla e perché conta per l’ESG

06 Feb 2026 -

Logistica solidale per ridurre lo spreco alimentare: le iniziative di Italmercati

06 Feb 2026 -

Blockchain e CSR contro lo spreco alimentare: l’esperienza di Rovagnati

06 Feb 2026 -

Software per la gestione della sostenibilità: 100 mln $ di investimenti per osapiens

06 Feb 2026 -

Recuperare il cibo nei mercati rionali: RECUP salva dallo spreco un milione di kg

05 Feb 2026