Nel dibattito pubblico sull’intelligenza artificiale si intrecciano spesso narrazioni eccessivamente semplificate, dalle quali nascono aspettative sproporzionate che a loro volta fanno crescere timori diffusi. Questi elementi contribuiscono alla diffusione di idee scorrette, che condizionano la percezione collettiva della tecnologia, dell’AI in particolare e ne influenzano poi una corretta accettazione sociale. Un “clima” si potrebbe dire che fa sentire i suoi effetti sia sulle scelte, sempre più importanti relative alle logiche di regolamentazione e alle scelte di investimento. Sono miti o meglio ancora sono in larga misura falsi miti che è necessario comprendere per consegnare una lettura corretta tanto delle reali criticità quanto delle reali opportunità che accompagnano l’arrivo e l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Macchine pensati: perché è importante sfatare i falsi miti sull’intelligenza artificiale

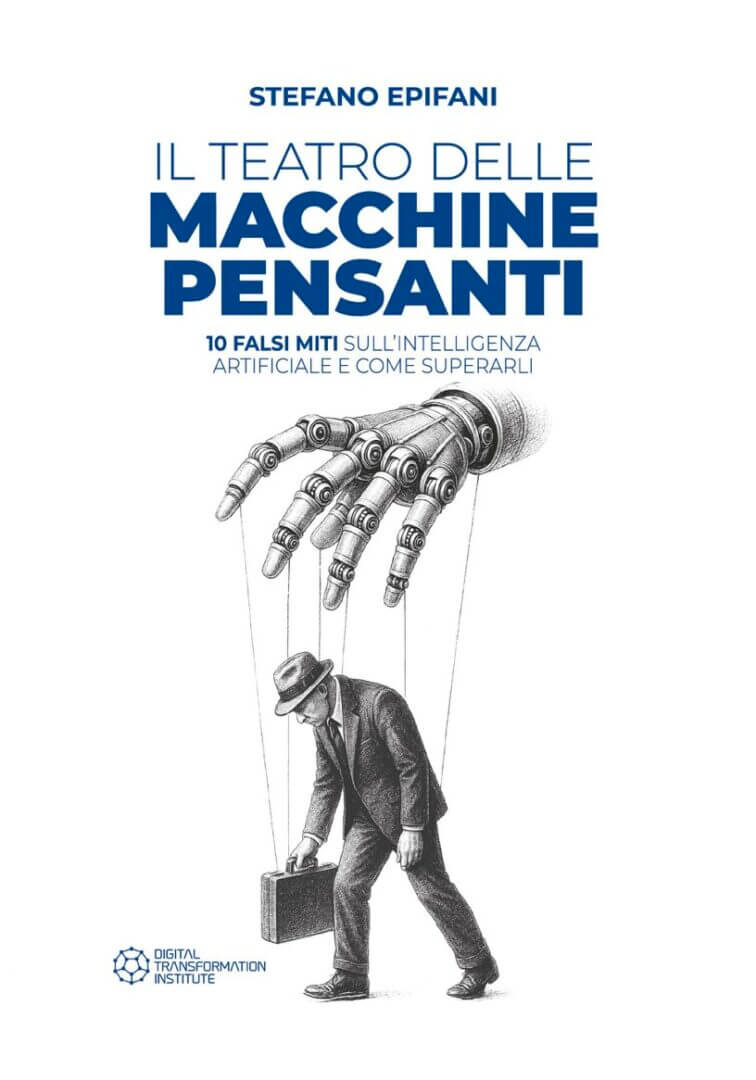

Proprio per cercare di ridare chiarezza allo scenario nel quale si sta muovendo lo sviluppo e l’adozione dell’intelligenza artificiale abbiamo scelto di invitare alla lettura del nuovo libro di Stefano Epifani: “Il teatro delle macchine pensanti – 10 falsi miti sull’intelligenza artificiale e come superarli”. (Stefano Epifani è autore tra l’altro anche di “Perché la sostenibilità non può fare a meno della trasformazione digitale” n.d.r.)

Nel panorama tecnologico attuale, l’intelligenza artificiale si colloca al centro di una narrazione collettiva che alterna, spesso senza soluzione di continuità, entusiasmo e diffidenza. La presenza dell’AI è ormai pervasiva anche nel discorso pubblico, ma questa “insistenza” non ha però favorito una reale comprensione del fenomeno. In tante e troppe situazioni, la conversazione sull’AI, sia in ambito politico che aziendale, resta condizionata da equivoci lessicali e da rappresentazioni eccessivamente semplificate.

Il lavoro di Stefano Epifani parte dalla considerazione che è oggi sempre più necessario cercare di “smontare” i falsi miti persignifica restituire all’Intelligenza artificiale il suo corretto status di strumento. In questa condizione si può procedere per analizzare e per cercare di svelare le dinamiche concrete che ne regolano sia le possibilità di impatto sulle organizzazioni e sulle imprese ma anche, correttamente, i limiti. Nel momento in cui si crea una prospettiva con queste caratteristiche si può arrivare a permettere ai decisori di valutare con lucidità opportunità e rischi.

Nel momento in cui non si consegna al dibattito pubblico e alle imprese una lettura critica del fenomeno, si rischia di orientare scelte strategiche sulla base di percezioni distorte piuttosto che su analisi informate. Un passaggio questo che permette di procedere nella direzione di una cultura della responsabilità nell’adozione delle tecnologie digitali, evitando sia i rischi di una sorta di paralisi dettata dalla paura tanto i rischi non meno rilevanti di scelte guidate dall’ingenuità dell’entusiasmo acritico.

I dieci principali fraintendimenti sull’AI che condizionano il rapporto con le macchine pensanti

Ma quali sono i fraintendimenti che ci portanto a guardare alle macchine pensanti in un modo che non corrisponde alla realtà? Con “Il teatro delle macchine pensanti” Epifani ci ricoda come il dibattito sull’intelligenza artificiale sia costellato da aspettative e da timori che agiscono come filtri cognitivi. L’AI viene spesso equiparata alla mente umana, attribuendole intenzionalità o capacità di comprensione che non possiede. Si confonde la sofisticazione statistica degli algoritmi con l’intelligenza vera e propria; si parla di “allucinazioni” quando sarebbe più corretto parlare di errori sistemici nella generazione dei contenuti; si suppone l’infallibilità o la neutralità delle macchine ignorando come ogni sistema algoritmico sia plasmato dai dati e dagli obiettivi dei suoi progettisti. Questi miti non nascono dal nulla ma sono il risultato di decenni di narrazioni mediatiche, analogie infelici e metafore fuorvianti: il linguaggio della fantascienza ha sostituito l’analisi tecnica, producendo una visione dell’AI come soggetto autonomo piuttosto che come artefatto computazionale. Una comprensione matura richiede invece la capacità di distinguere tra ciò che la tecnologia effettivamente fa – previsioni probabilistiche basate su dati storici – e ciò che proiettiamo su di essa per interpretare il nuovo.

Quali sono le conseguenze dei falsi miti? Quali rischi corrono la società e la cultura digitale?

Accettare acriticamente i falsi miti sull’intelligenza artificiale non è solo un problema concettuale ma genera effetti concreti sul tessuto sociale ed economico. Quando si attribuisce all’AI un’aura di neutralità o infallibilità, si rischia di legittimare sistemi opachi le cui decisioni possono perpetuare discriminazioni o consolidare squilibri di potere.

La narrazione dell’automazione come minaccia esistenziale per il lavoro alimenta ansie collettive e distrae dal problema più urgente: la necessità di ridisegnare ruoli professionali in funzione delle nuove capacità tecnologiche.

Anche il tema della sostenibilità ambientale viene spesso affrontato in termini dicotomici, trascurando le valutazioni comparative tra scenari tecnologici diversi. Infine, invocare l’etica delle macchine senza interrogarsi sulle responsabilità umane nella loro progettazione e impiego rischia di deresponsabilizzare i veri attori delle scelte morali. L’effetto complessivo è quello di una cultura digitale fragile, poco incline alla partecipazione critica e facilmente manipolabile da narrazioni orchestrate.

Come ci si può muovere verso una comprensione critica e consapevole delle macchine pensanti?

Superare i falsi miti richiede uno sforzo collettivo orientato alla costruzione di nuovi paradigmi interpretativi. Per dirigenti e manager chiamati oggi a prendere decisioni strategiche sull’adozione delle cosiddette macchine pensanti, questo significa abbandonare le scorciatoie narrative per adottare un approccio fondato sull’analisi rigorosa delle architetture algoritmiche, dei dati sottostanti e degli impatti sistemici. Occorre sviluppare competenze trasversali che permettano di valutare non solo le performance tecniche ma anche le ricadute organizzative ed etiche delle soluzioni adottate.

Una comprensione critica implica la capacità di riconoscere la natura progettuale della tecnologia: ogni scelta tecnica incorpora visioni del mondo, priorità economiche e valori impliciti. Solo così è possibile orientarsi in un contesto caratterizzato da complessità crescente ed evitare sia lo scetticismo paralizzante sia l’entusiasmo fideistico. Il compito non è semplice, ma rappresenta una condizione imprescindibile per governare davvero l’innovazione digitale e per creare nelle organizzazioni una corporate governance e accountability affidabile.

Ripensare le aspettative verso l’intelligenza artificiale e mitigare e superare i rischi

La riflessione sull’intelligenza artificiale e sulle sue rappresentazioni, spesso distorte o semplificate, sollecita una rinnovata attenzione critica da parte di tutti gli attori coinvolti nel dibattito pubblico e professionale. Nel contesto di un’innovazione tecnologica che avanza rapidamente, la capacità di interrogare narrazioni consolidate e di distinguere tra promesse, limiti e reali possibilità dell’AI si configura come un esercizio imprescindibile. Alimentare una cultura digitale fondata su informazioni verificate e su una discussione articolata consente non solo di mitigare i rischi derivanti da fraintendimenti collettivi, ma anche di favorire decisioni più informate a livello individuale e istituzionale.