Intelligenza artificiale

Nuovi materiali per l’energia: cosa fa Energy-GNoME, il protocollo che accelera le scoperte

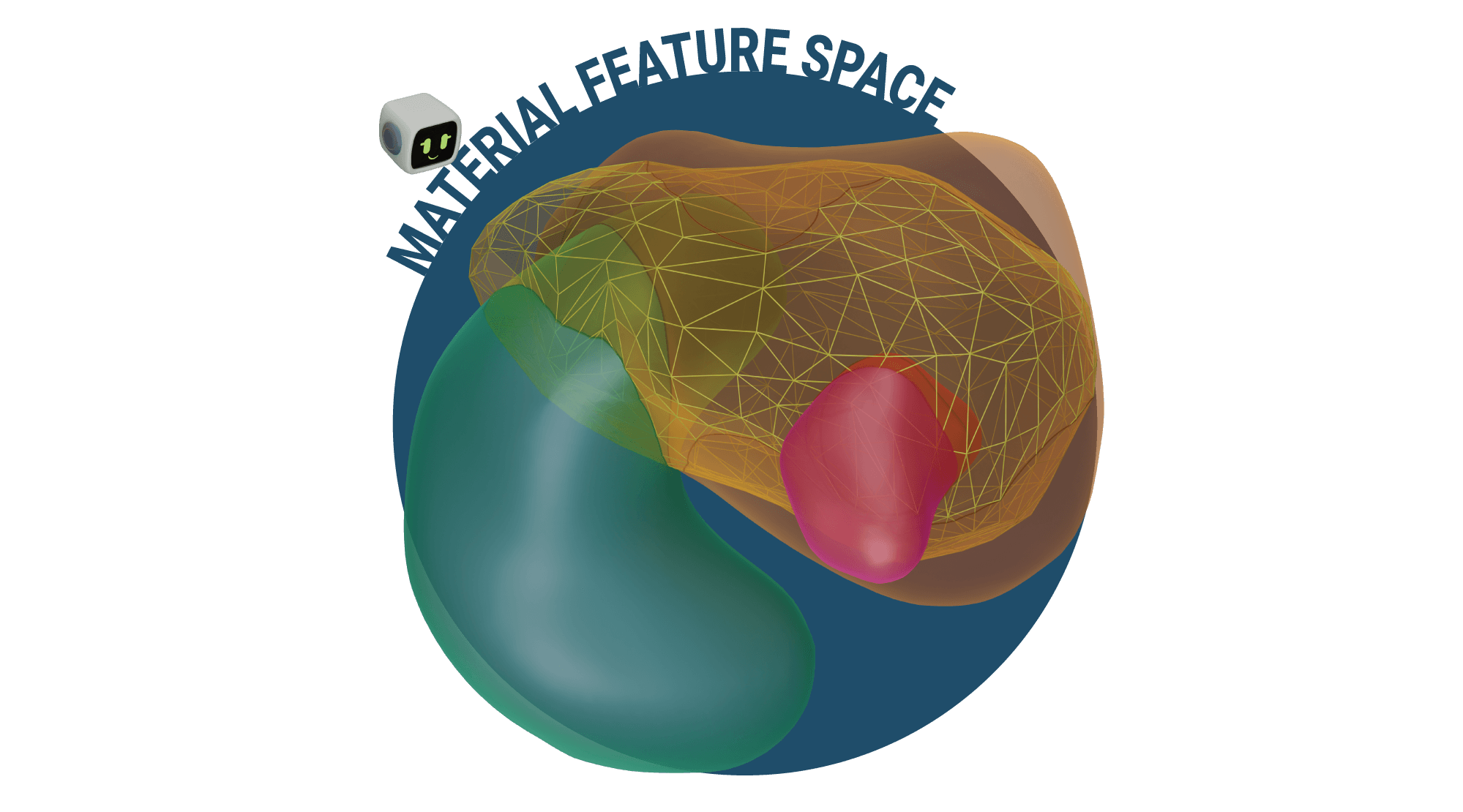

Il Politecnico di Torino sviluppa Energy-GNoME, un protocollo che integra intelligenza artificiale e database evolutivi per selezionare in modo più efficiente materiali innovativi destinati al settore energetico. La piattaforma open-source consente filtri avanzati, collaborazione scientifica e applicazioni trasversali anche in elettronica e biomedicina.

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali