La trasformazione dei sistemi alimentari, così come ogni altro tipo di trasformazione, si può comprendere solo se si ha la capacità di osservare i fenomeni che la compongono da diverse prospettive. Anche da quelle più inedite e originali. In questo caso, l’angolo dal quale Antonio Iannone getta lo sguardo sugli scenari che accompagnano l’innovazione e la trasformazione del foodtech sembra essere in una sorta di incrocio tra realtà e fantasia, ovvero in un punto di osservazione del tutto privilegiato che permette all’autore di sentire la realtà sotto i propri piedi senza che diventi mai una zavorra per le intuizioni e le sollecitazioni che coglie invece dalla propria fantasia.

libri

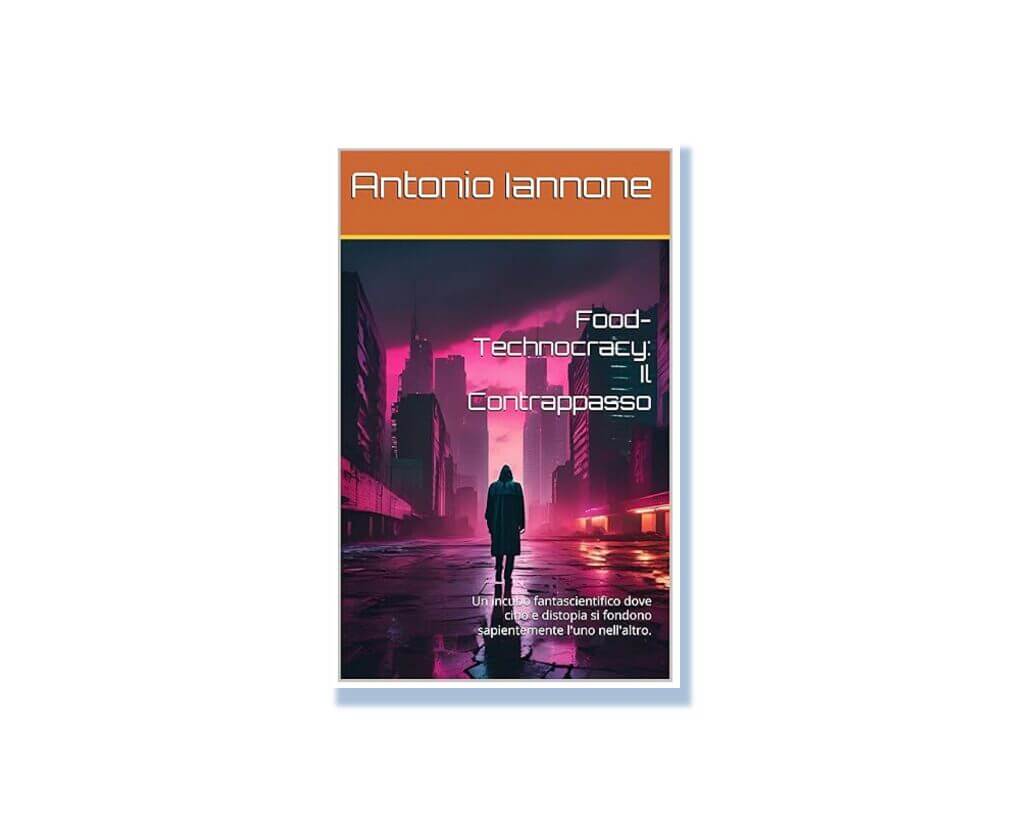

Food-Technocracy, tra distopia alimentare e sfide del foodtech

Nel suo romanzo d’esordio, Antonio Iannone riflette sulle implicazioni psicologiche e sociali della digitalizzazione nel settore agroalimentare, tra nuove piattaforme di foodtech, automazione spinta, verticalizzazione della produzione e rischi di omologazione. Un approccio narrativo che mette al centro il confronto tra innovazione tecnologica e la necessità di comprendere e governare tutti i processi di trasformazione digitale e sociale

Direttore Responsabile ESG360.it, EnergyUP.Tech e Agrifood.Tech

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

ESG e business

-

Pacchetto Omnibus UE: rendicontazione, tassonomia e due diligence più semplici

28 Feb 2026 -

Omnibus e imprese: la voce di BusinessEurope

28 Feb 2026 -

Decreto Stop the Clock Omnibus: cosa cambia per CSRD e CSDDD?

28 Feb 2026 -

ESG compliance: guida completa alla conformità per le imprese

26 Feb 2026 -

Intelligenza Artificiale e Open Data cambiano le previsioni meteorologiche

26 Feb 2026